良性前列腺增生(BPH)是中老年男性人群中最为常见的泌尿外科疾病,由其引发的一系列下尿路症状(LUTS)正对越来越多的患者造成生活质量方面的负面影响,并日渐形成了沉重卫生经济学负担。针对如此庞大的患病人群基数与治疗需求,药物疗法作为BPH的一线治疗选择与首要治疗策略,自其诞生之日起就肩负着以最小创伤最大限度改善症状、控制疾病进展的使命,重要性不言而喻。

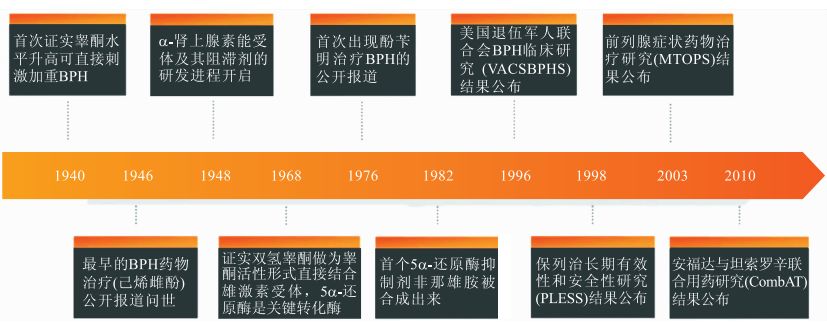

BPH药物治疗的发展历程

1946年3月,印度旁遮普省的SADIQ医生报道了其运用口服己烯雌酚的方法治疗3例BPH患者的临床实践,这是迄今为止文献可查的最早的BPH药物疗法的公开报道,现代意义上的BPH药物疗法亦肇始于此。

1948年,MARSH等发现一系列肾上腺素结构类似物对肌肉具有舒张及收缩的作用,由此拉开了α肾上腺素能受体及其阻滞剂的研发序幕。但在此后近30年间,BPH的药物治疗并无明显进展。

1976年8月,CAINE等首次在British Journal of Urology杂志上刊文报道在50余例BPH患者中运用口服酚苄明的疗法取得良好治疗效果之后,人们才逐渐意识到α-肾上腺素能受体阻滞剂在BPH治疗领域中的巨大应用潜力。

1982年,首个5α-还原酶抑制剂非那雄胺被合成,1986年开始进入临床试验阶段。6年之后刊登在New England Journal of Medicine杂志上的Ⅲ期临床试验结果直接促使美国FDA批准了该药的上市申请。

1996年,国际上针对5α-还原酶抑制剂与α-肾上腺素能受体阻滞剂在BPH药物治疗中临床疗效观察方面的首个报道,也形成了此后相当长一段时期内以前列腺体积为依据的BPH药物选择策略。

1998年,另一项在BPH药物治疗领域重要的临床研究在New England Journal of Medicine杂志上公开报道:这项名为“保列治长期有效性和安全性研究”(PLESS)的临床观察项目是国际上首项针对5α-还原酶抑制剂非那雄胺治疗BPH而展开的随机双盲对照试验,也是迄今为止在BPH药物治疗中观察时间最长的多中心临床研究。

至此,BPH药物治疗正式进入5ɑ-还原酶抑制剂与α-肾上腺素能受体阻滞剂作为主流用药的时代,并一直延续至今。

当代BPH药物治疗的概况与进展

进入21世纪之后,人们逐渐意识到,尽管5α-还原酶抑制剂与ɑ-肾上腺素能受体阻滞剂的作用机制不同,但两者也因此存在临床效应方面的绝佳互补性。在此背景下,联合用药的理念开始得到提倡。

2003年,同样是在New England Journal of Medicine杂志上,著名的“前列腺症状药物治疗研究”(MTOPS)结果公诸于世。MTOPS研究结果充分表明:5ɑ-还原酶抑制剂与ɑ-肾上腺素能受体阻滞剂联合治疗可以显著改善BPH患者的LUTS症状,长期应用疗效稳定,并可显著延缓BPH的临床进展。

另一方面,度他雄胺作为比非那雄胺作用更为强效、唯一能够同时双重抑制1型和2型5ɑ-还原酶的药品,最终于2002年10月被美国FDA批准用于治疗BPH。

2010年,一项名为“安福达与坦索罗辛联合用药”(Combat)的临床研究项目在 European Urology杂志上公开发布了他们的研究结果经过4年的跟踪随访,项目组织者发现联合用药组患者的IPSS评分从第3个月起即显著优于度他雄胺单药组;从第9个月起即显著优于坦索罗辛单药组。联合用药组患者的最大尿流率从第6个月起即显著优于两个单药组。

2000年后,欧美及我国先后开始以学会指南的形式规范BPH的药物治疗。2010年之后,BPH的药物治疗理念有了较大更新:药物治疗的目标从单一前列腺治疗转向前列腺+膀胱症状的综合治疗。这一转变在全球泌尿外科学界逐渐成为共识,人们逐渐意识到BPH药物治疗的重心应当转移到BPH所引起的LUTS:EAU指出“患者是由于LUTS寻求治疗,而非BPH":AUA同样认为“很多患者寻求治疗最重要的动机是症状的严重程度和困扰程度”:CUA亦指出“LUTS以及生活质量的下降程度是治疗措施选择的重要依据”。

2011年,EAU率先将“BPH指南”更名为“非神经源性男性LUTS指南”,并延续至今。2014年明确指出BPH药物治疗的目标如下:短期目标是缓解下尿路症状;长期目标延缓疾病的临床进展,预防合并症的发生;总体目标是提高患者生活质量,减少药物不良反应。

2012年6月,经FDA批准上市的β3-肾上腺素能受体激动剂米拉贝隆也被用于改善BPH所致的膀胱症状。

此外,磷酸二酯酶5(PDE5)抑制剂类药物(包括西地那非、他达拉非、伐地那非等)被写入EAU指南,可单用或联合ɑ-受体阻滞剂,用于改善中重度LUTS患者的症状。而植物制剂(如舍尼通、蓝棕果提取物、水溶性花粉提取物P-5脂溶性花粉提取物EA-10等)在BPH药物治疗中的辅助作用在EAU及CUA指南中亦被提及,可能的作用机制与阻碍体内睾酮转化为二氢睾酮及抑制白烯、前列腺素合成有关。

图1:BPH药物治疗的发展历程

BPH药物治疗未来的发展方向及前景

对于BPH病因学持续深入的研究将为BPH药物治疗的未来探索提供新的方向。

在未来BPH药物治疗的发展将从3个方面体现:

一是针对核心靶器官前列腺的新药开发,如可抑制前列腺尿道周围组织增殖的血管紧张素受体拮抗剂,可诱导前列腺去神经化,继而引起前列腺细胞萎缩凋亡的肉毒杆菌毒素,如可阻断抑制肌球蛋白轻链磷酸酶通路所致收缩平滑肌效应的Rho激酶抑制剂,如可抑制BPH细胞增殖,对抗生长因子对于BPH细胞的有丝分裂作用的维生素D3受体类似物以及可参与调节前列腺平滑肌张力的一氧化氮供体等;

二是针对BPH所致膀胱症状的新药开发,如可抑制排尿反射激活的三磷酸腺苷(ATP)P2X3嘌呤受体拮抗剂,可抑制膀胱出口梗阻动物逼尿肌过度活动的磷酸二酯酶(PDE-4)抑制剂,如可阻断膀胱短期收缩的内皮缩血管肽转化酶抑制剂,如可抑制膀胱逼尿肌收缩或传入神经敏化效应的环氧化酶(COX-2)/前列腺素(PG)受体抑制剂;

三是作用于中枢神经系统的新药开发:如参与排尿过程的包括γ-氨基丁酸、5-羟色胺等物质在内的多种神经递质。

来源:王东文,原小斌.良性前列腺增生药物治疗的昨天、今天、明天(J)现代泌尿外科杂志,2020,25(2):105-108.