肾上腺海绵状淋巴管瘤(ACL)是罕见的淋巴管良性病变,直至2015年全球共有38篇文章报道53例。本篇报道1例。

【病例报告】

男性患者,29岁,因“体检发现左侧肾上腺肿物1个月”就诊,无头晕、头痛、心悸、四肢乏力;既往无高血压。查体未见异常体征。

【实验室检查】

皮质醇742 nmol/L,醛固酮165.2 pg/ml,K+ 4.23 mmol/L。

【辅助检查】

肾上腺彩超

肾上腺区3.0 cm×2.2 cm不均质低回声团块,边界清晰。

肾上腺CT

平扫及增强可见左侧肾上腺内侧支长椭圆形低密度影,边界清晰,大小约2.9 cm×1.5 cm,密度均匀,CT值约23 HU,增强期未见明显强化。

【诊疗经过】

行经腹膜后腹腔镜下左侧肾上腺切除术,术后留置引流管1枚,术后病理,报告提示肾上腺海绵状淋巴管瘤,免疫组化D2-40(+)、CR(-)、CD34(-)、CK(-)。术后无并发症,并于术后第7天出院。术后9个月随访,患者无明显不适,未见复发、转移。

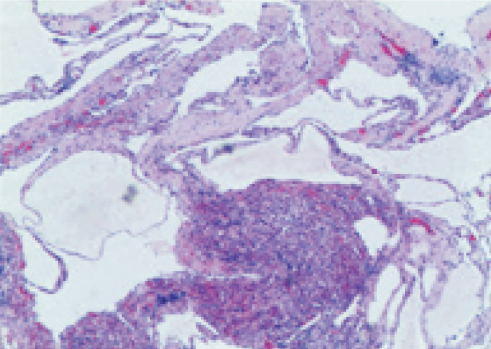

图1:肾上腺海绵状淋巴管瘤患者术后病理(HE×40)

【讨论】

1.ACL概述

ACL是肾上腺海绵状扩张的淋巴管组织构成的良性畸形,其中女性患者发病率高于男性,59%患者为右侧单发,平均直径8.86 cm,平均发病年龄39.5岁。

ACL病因学机制至今未能明确,较被认可的假说有:淋巴管的畸形、淋巴管的囊性扩张、淋巴管至临近静脉的堵塞、错构瘤的囊性化生。

2.ACL诊断

ACL术前诊断多依靠影像学检查,但仅凭影像学诊断ACL困难。

超声表现为肾上腺区域边界清晰的无回声包块;CT表现为薄壁非实性非结节样组织,无明显强化,内容物低密度,无强化,有时可伴有出血;磁共振显像较CT更为灵敏,表现为T1低信号,T2高信号,复杂型淋巴管瘤T1T2均为高信号。

ACL术前仍需与肾上腺皮质腺瘤、嗜铬细胞瘤、肾上腺单纯囊肿相鉴别。GAO等建议其中具有嗜铬细胞瘤相关症状或者儿茶酚胺值显著升高且肿物直径大于4 cm的患者术前应用药物准备。

3.ACL治疗

无明显症状、瘤体小、内容物清亮的患者建议保守治疗。

肿瘤大小是进行外科干预的主要指标,然而现在还缺乏手术治疗统一指标。外科干预的方式有穿刺治疗、经腹肾上腺切除术和腹腔镜下肾上腺切除术。

穿刺治疗复发几率高,即使注入博来霉素等硬化剂仍有复发可能,而且有恶性细胞转移风险。因此,仅推荐手术风险高无法进行手术治疗的患者。

BULUS等认为经腹膜后腹腔镜下肾上腺切除术是治疗肾上腺良性疾病金标准,与机器人协助下肾上腺切除术相比,经腹膜后腹腔镜下肾上腺切除术安全性和有效性没有明显差异。与开放性肾上腺切除术相比,经腹膜后腹腔镜手术具有术中出血少、术后疼痛症状少、术后住院时间短和恢复快等优点。因此,直径小于8 cm的肿瘤推荐行经腹膜后腹腔镜下肾上腺切除术。GAO等不建议术后激素替代治疗,因为大部分ACL表现为无功能。

术后标本表现为多房囊性结构,质脆,易碎,内容物为淡黄色或棕色非粘性液体。组织学上表现为不规则增大的由单层扁平细胞构成的囊腔,腔内可包含同质型非细胞性蛋白,并缺少红细胞。术后免疫组化结果中D2-40均阳性,CD-31、CD-34部分呈阳性,细胞角蛋白均阴性。其中,CD-31、CD-34难以区分淋巴管瘤和血管瘤。而D2-40是只在淋巴内皮细胞表达的跨膜黏蛋白相应的单克隆抗体,因此具有特异性。

来源:赵来,谷欣权,孟繁萍,等,肾上腺海绵状淋巴管瘤1例报道(J).现代泌尿外科杂志,2018,23(12):973-974.