1. 术前准备

1. 术前常规检查排除手术禁忌,例如心脑血管疾病、肺部疾病、肝肾功能不全等。

2. 术前尿常规、尿细菌培养检查排除尿路感染,凝血功能、电解质等检测,术前纠正凝血障碍和电解质紊乱。

3. 了解肿瘤有无远处转移,同时排除合并肾盂肿瘤、输尿管肿瘤。行B超、CT或IVU检查明确是否合并肾积水。

4. CT或者MIRI有利于了解肿瘤大小、浸润深度、是否有盆腔淋巴结转移和是否侵及邻近组织和器官。

5. 术前应该静脉使用预防性抗菌药物。

2. 手术步骤

1. 患者取截石位,全身麻醉是首选的方法,有利于肌松,减少闭孔反射。外阴部使用0.5%的聚维酮碘(碘伏)消毒,铺巾。

2. 根据使用的电切设备选择相应冲洗液,例如甘露醇溶液或生理盐水等。

3. 电切镜外鞘及闭孔器涂抹润滑油插入尿道,拔出闭孔器,电切镜进入外鞘,直视下进入膀胱,注意观察尿道有无病变,同时注意避免损伤尿道。

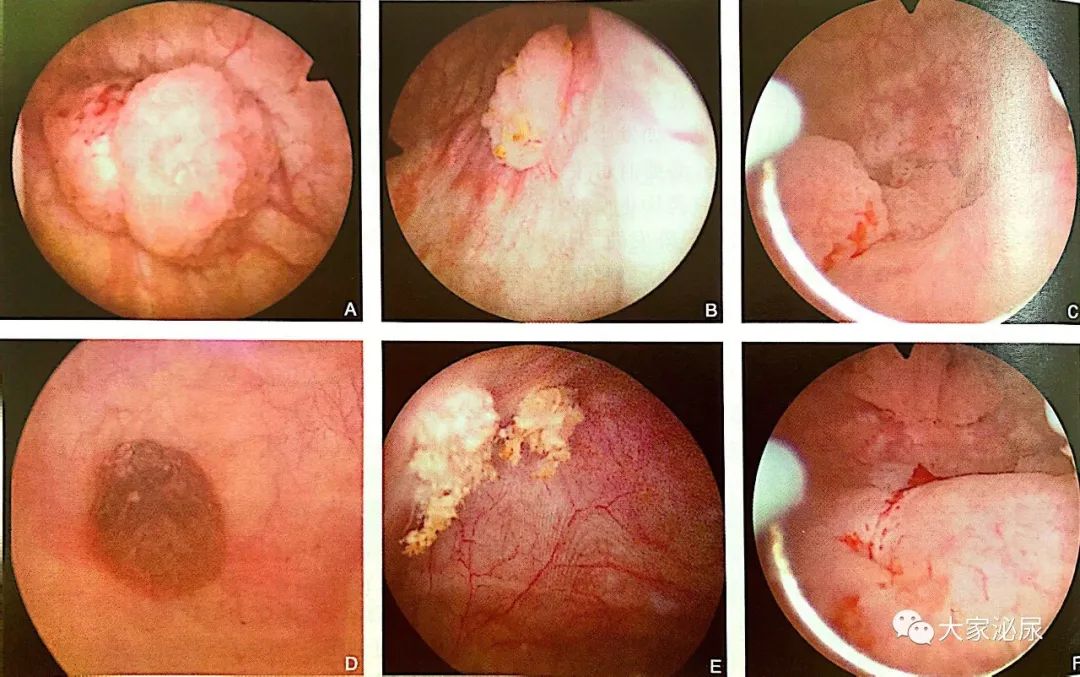

4. 常规检查膀胱:先检查三角区和输尿管间嵴,找到输尿管开口,观察喷尿情况;然后整体检查膀胱:按照右侧壁、前壁、顶部(气泡)、左侧壁、后壁的顺序进行;观察肿瘤位置(图1A)、大小(图1B)、数目、是否有蒂、周围是否有卫星灶(图1C),表面是否坏死(图1D),钙化(图1E);输尿管附近的肿瘤要注意肿瘤与输尿管开口的关系(图1F)。

图1:观察肿瘤的大小、位置、数目、肿瘤坏死、钙化、与输尿管开口的关系

5. 依据膀胱肿瘤的部位、大小、基底情况、与输尿管开口的关系等特点,制定切除策略,原则是切除肿瘤及其基底,范围达肿瘤周边1~2cm正常黏膜深度达到肌层(图1),电切完毕可以清楚看见逼尿肌纤维。不同肿瘤特征,切除技巧有所不同。

A. 肿瘤较小、带蒂、基底显示清楚者:电切环伸至蒂的下方,直接从基底部切除肿瘤,将肿瘤及其深部肌肉一起切除。如果肿瘤非常小,可以先进行肿瘤活检病理检查,然后再电切,可以避免电切标本被烧灼而影响病理判断。

B. 肿瘤体积大、带蒂、基底显露困难者:先从瘤体顶部依次切除肿瘤,然后再切除基底直至肌层。

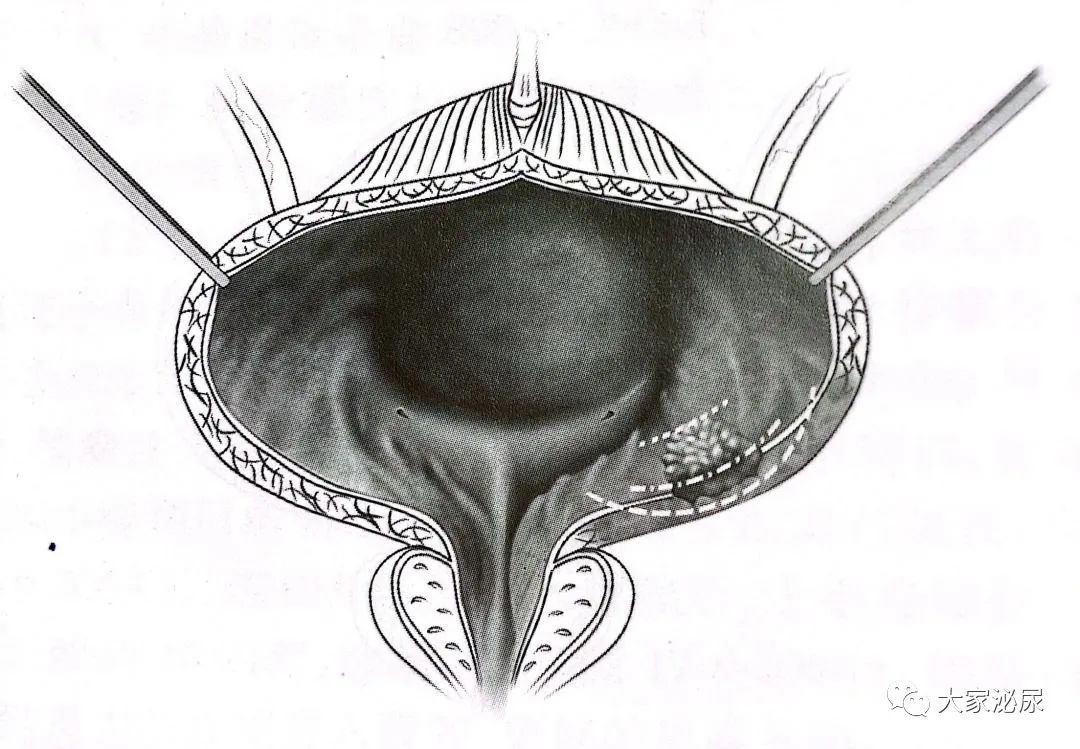

C. 肿瘤基底宽广者:先切除肿瘤,然后从肿瘤基底一侧开始,由远及近切除基底直至肌层(图2)。

图2:深达肌层

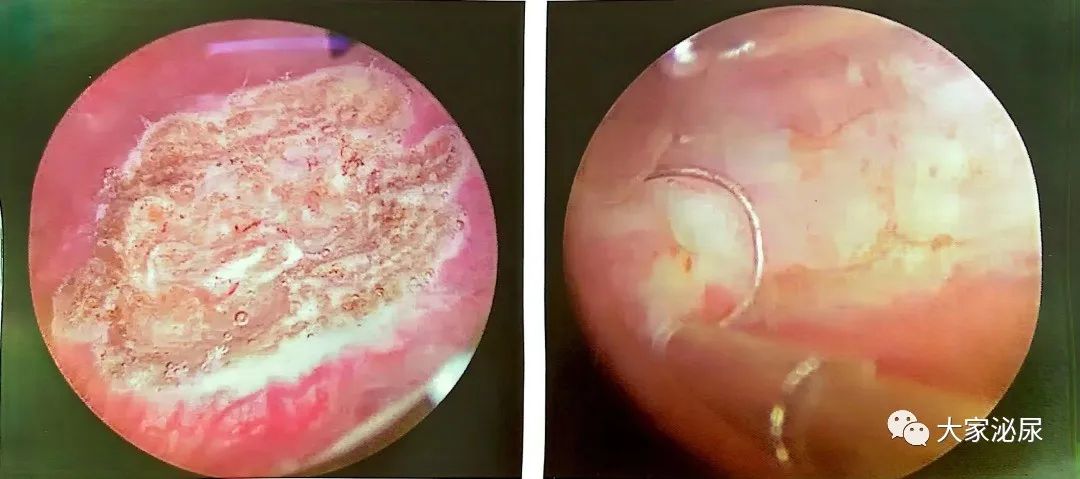

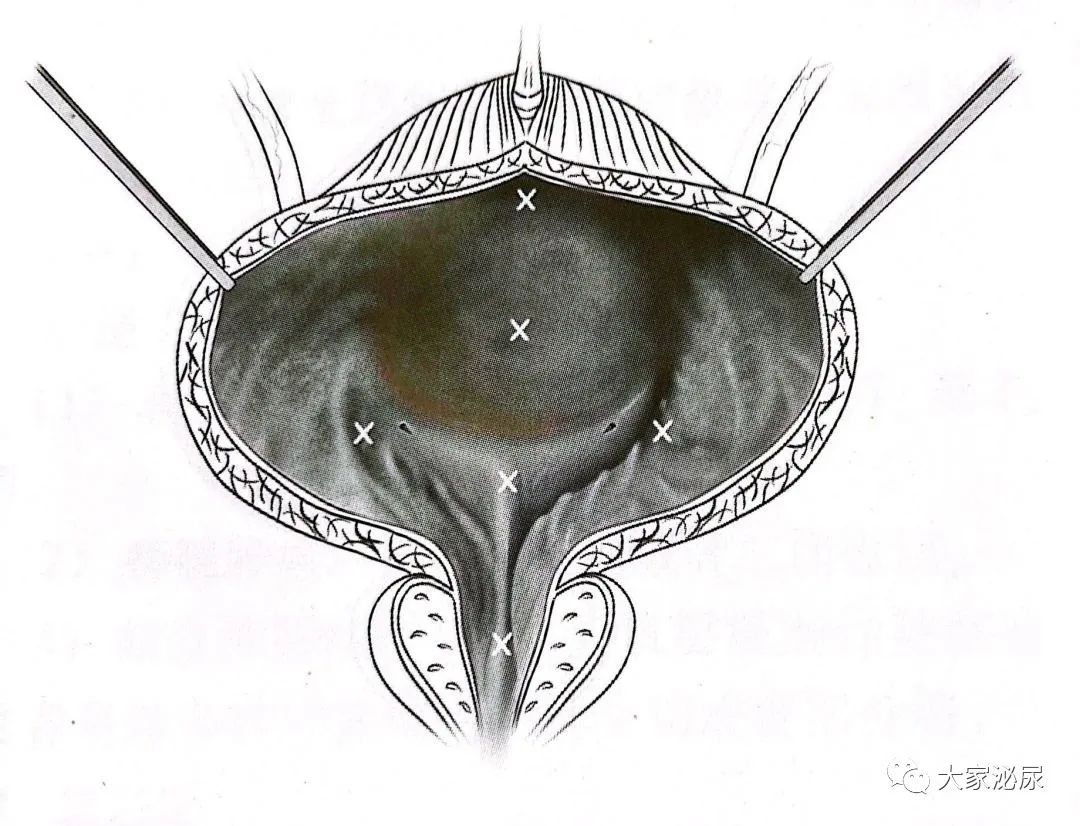

6. 肿瘤切除后,先将切除的肿瘤标本收集送病理,再在肿瘤基底部切取一层标本单独送病理(图3),以便于判断肿瘤浸润深度,进一步还应切除肿瘤基底部周围1~2cm正常黏膜,切除黏膜应再次送病理。另外,建议在正常黏膜及前列腺部尿道取活检(图4)。

图3:膀胱肿瘤切除深度及范围

图4:肿瘤切除后正常黏膜进行活检的部位示意图

7. 切除肿瘤及其周围黏膜后,创面需要仔细止血,关闭进出水,轻度充盈膀胱,观察创面是否出血。最后,使用冲洗或者钳夹的方法冲出肿瘤组织。术后常规保留导尿,有利于监测患者尿液颜色,评估术后出血情况,同时也有利于避免膀胱过度扩张,减少术后出血风险。术后出血风险较大的患者,需要留置三腔导尿管,以便膀胱冲洗。创面小,止血满意者可以不用膀胱持续冲洗。创面较大,或者有出血者需要膀胱持续冲洗。

8. 肿瘤切除术后应立即或早期进行膀胱灌注化疗,可以明显降低肿瘤复发率,例如使用丝裂霉素膀胱灌注。

3. 手术要点

1. 必要时直视下进镜,同时检查尿道有无病变,尽量避免尿道损伤。

2. 手术切除过程中出血不多,不影响手术操作时,可以不急于止血,灵活控制冲洗速度,保证视野清楚。切除到肿瘤基底部时,容易遇到动脉性出血,需要立刻止血。

3. 切除肿瘤基底部时,避免膀胱过度充盈,保持膀胱黏膜皱襞刚刚消失即可,切除深度一般为半个电切环厚度,避免膀胱穿孔,切除的基底部及肌层标本需要单独送病理,以便准确判断肿瘤分期。

4. 对于膀胱内多发肿瘤,先切除肿瘤较小者,再切除较大肿瘤,防止视野不清,遗漏肿瘤。

5. 位于顶部的肿瘤,可以让助手轻压下腹部,膀胱内陷后,容易切除肿瘤。

6. 膀胱过度充盈导致膀胱壁薄,容易导致膀胱穿孔,因此需要适时控制进出冲洗液速度,避免膀胱过度充盈。电切膀胱侧壁肿瘤,闭孔反射也容易导致膀胱穿孔,必要时先行闭孔神经封闭,或者麻醉做好肌松,防止闭孔反射所致膀胱穿孔。

4. 并发症处理

1. 术中出血:浅表单发肿瘤,血液供应不丰富,出血轻微,不影响手术操作时,可以继续切除肿瘤,切除至基底部,更容易显露出血点,更易止血。肿瘤较大且蒂宽,出血严重,视野不清。可以加快冲洗速度,发现出血点及时电凝止血,视野清楚后再继续切除肿瘤。闭孔神经反射导致切除过深,或者膀胱穿孔,损伤盆腔血管引起大出血,应立即改为开放手术止血。

2. 膀胱穿孔:闭孔神经反射、电切太深和膀胱过度充盈是穿孔的主要原因,一旦看到膀胱外脂肪组织,表明已经出现膀胱穿孔。切除膀胱顶部肿瘤时,容易发生腹膜内膀胱穿孔。如果发生腹膜内膀胱穿孔,应当中转开放手术,行膀胱修补。闭孔神经反射是腹膜外穿孔的主要原因。如果为腹膜外膀胱较小穿孔,且肿瘤已经切除完毕,可以留置三腔导尿管,术后不进行膀胱持续冲洗;若腹膜外膀胱穿孔较大,液体外渗出较多,肿瘤尚未完整切除,则应该开放手术切除肿瘤,修补膀胱穿孔。

3. 术后出血:术后出血是膀胱肿瘤电切术后最为常见的并发症,彻底切除肿瘤和仔细止血是避免术后出血的关键。出血量小,非动脉性出血,可以加快膀胱冲洗,防止形成血块,使用止血药物,一般都可以控制。如果出血量大,动脉血出血,形成大量血块,堵塞尿管、膀胱填塞,则需要二次手术止血。

4. 膀胱痉挛:术后可以口服止痛药和解痉药物,缓解疼痛,减少膀胱痉挛。